社会保険労務士(社労士)になりたい方!

『どうやったら社労士になれるの?』と気になる方も多いでしょう。

そこでこの記事では、どうやったら社労士になれるのか解説します。

この記事を読むことで社労士になる方法が理解できます。

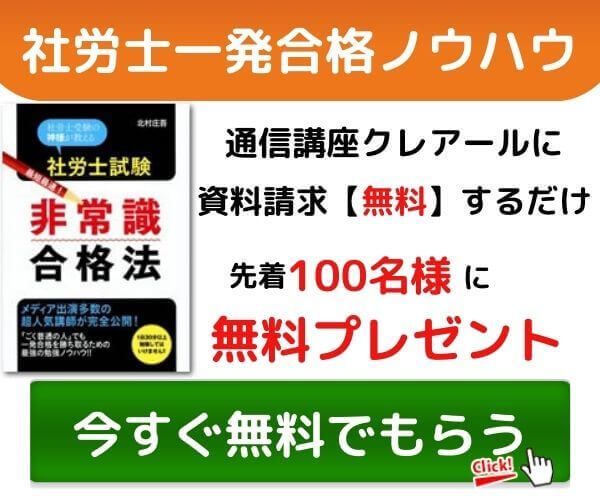

★お得情報【非常識合格法の書籍がもらえる】

社労士試験の一発合格ノウハウ本を今だけ無料でプレゼント中!

この書籍を読むことで最短最速で合格する方法がわかります。

先着100名様のみ。クレアールに資料請求するだけ(1分で入力完了)

社会保険労務士(社労士)とは

社会保険労務士とは『社会保険労務士法』に規定されている国家資格です。

略称で社労士と呼ばれています。

≫参考:【社労士とは?】合格者が教える!試験・仕事内容・将来性について解説

社労士とは社会保険・労働関連の専門家です。業務内容は社会保険・労働関連の法律に基づく書類作成や相談に応じます。

例えば、

- 従業員の入退社で発生する社会保険の手続き

- 就業規則の作成

- 雇用契約書の作成

- 労働問題のコンサルティング

- 年金相談など

≫参考:社会保険労務士(社労士)の仕事内容は?年収・将来性も解説

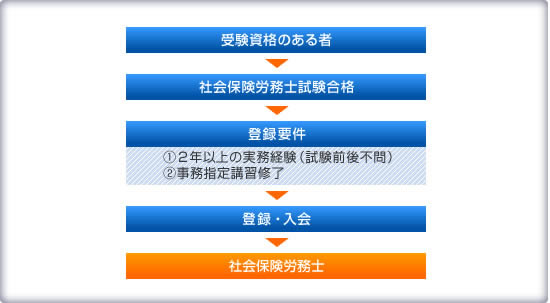

社会保険労務士(社労士)になる4つのステップ

社労士になるには次の4ステップを順にクリアしていきます。

- 受験資格の確認

- 社会保険労務士試験に合格する

- 実務経験を得る又は講習を受講する

- 社会保険労務士の登録する

受験資格の確認

社会保険労務士の試験には受験資格があります。誰でも受験ができるわけではありません。

社労士試験を受験するには次の3つの内いずれか1つを満たす必要があります。

- 学歴

- 実務経験

- 試験合格者

学歴

- 大学

- 短期大学

- 専門職大学

- 専門職短期大学

- 高等専門学校(5年制)

上記のいずれかの学校を卒業していれば受験資格を満たします。学部学科は問いません。

- 大学在学中、又は中退者の場合

- 学位を得るのに必要な一般教養科目を終えた者

- 卒業必須単位62単位以上を修得した者

上記の1つでも満たせば受験資格を得ることができます。大学を卒業していなくても社労士受験は可能です。

最終学歴が『高卒』や『中卒』の方は残念ながら受験資格を満たしません。

≫参考:社労士を受けたい!高卒・中卒から『最短』で受験資格を得る方法

2.実務経験

3年以上の実務経験があれば社労士の受験資格を得ることができます。

実務経験先として以下の場所があります。

- 公務員として3年以上従事

- 労働組合員として3年以上従事

- 社労士、又は弁護士の補助者として3年以上従事

- 労働社会保険諸法令に関する事務に3年以上従事

実務経験があれば『学歴』、『試験合格者』の要件を満たしていなくても受験できます。

- 実務経験先について

公務員や労働組合員になるのは容易ではありません。

可能であれば社労士事務所の補助者になることをお勧めします。

受験資格も得られて、社労士の業務も経験できるので一石二鳥です。

3.試験合格者

所定の試験に合格している方は社労士試験の受験資格があります。

- 所定の試験

- 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

- 司法試験予備試験に合格した者

- 行政書士試験に合格した者等

『学歴』や『実務経験』がない場合は自分が取れそうな資格や試験を受けてください。

どんな試験がいいのか悩んでいる方は行政書士をお勧めします。行政書士試験は『受験資格がない』ため誰でも受験できます。

行政書士試験は法律資格の登竜門ともいわれ、法律の基礎が学べます。行政書士の学習で培った知識は社労士の勉強にも役立つでしょう。

≫参考:行政書士の資格(仕事内容、年収、メリット、将来性)を徹底解説

≫参考:社労士学習の前に取ると良い資格2選!合格者が経験談を解説

行政書士のオススメ講座を知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

社会保険労務士(社労士)の試験に合格する

受験資格をクリアしたら『社会保険労務士の試験』に挑戦しましょう。

まずは試験の概要について見ていきます。

- 試験の概要

【試験日】

試験は年1回8月下旬の日曜日に開催。

【申込期間】

4月中旬~5月下旬。

【合格発表日】

10月末。

【試験科目】

| ①労働基準法及び労働安全衛生法 |

| ②労働者災害補償保険法 |

| ③雇用保険法 |

| ④労務管理その他の労働に関する一般常識 |

| ➄社会保険に関する一般常識 |

| ⑥健康保険法 |

| ⑦厚生年金保険法 |

| ⑧国民年金法 |

上記の8科目から出題されます。試験では労働・社会保険関係の法律問題が出題されます。

1つ1つ科目の範囲が広いのが特徴です。

【出題形式】

社労士試験は『選択式』と『択一式』の2形式で出題されます。

- 選択式

文章が虫食い状態のように5か所が空欄で20の選択肢から選ぶ。

- 択一式

5つの文章のなかから『正しいもの』又は『誤っているもの』を1つ選ぶ。

- 試験はマークシートで解答

全てマークシートで解答します。文章を書くような解答方式ではないので、比較的解きやすいです。

【出題数と配点】

択一式と選択式の問題数と配点は次のとおりです。

- 択一式は全70問で70点満点

- 選択式は全40問で40点満点

試験科目 択一式 計7科目(配点) 選択式 計8科目(配点) 労働基準法及び労働安全衛生法 10問(10点) 1問(5点) 労働者災害補償保険法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)10問(10点) 1問(5点) 雇用保険法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)10問(10点) 1問(5点) 労務管理その他の労働に関する一般常識 10問(10点) 1問(5点) 社会保険に関する一般常識 1問(5点) 健康保険法 10問(10点) 1問(5点) 厚生年金保険法 10問(10点) 1問(5点) 国民年金法 10問(10点) 1問(5点) 合 計 70問(70点) 8問(40点)

【合格基準点】

社労士の合格基準点は次のように定められています。基準点に達することで合格となります。

- 選択式

総得点40点中28点以上、かつ各科目5点中3点以上

- 択一式

総得点70点中49点以上、かつ各科目10点中4点以上

上記の基準点は年度ごと試験の難易度によって変動します。難しい試験の年は基準点が下がります。

例えば、令和5年の試験の合格基準点は次のとおりです。

- 選択式

総得点26点以上かつ各科目3点以上

- 択一式

総得点45点以上かつ各科目4点以上

このように年度ごと基準点が変わります。

次に試験の難易度を知るために過去5年間の合格率を見ていきましょう!

過去5年の社労士試験の合格率【6%程度】

| 実施年度 | 合格率 |

| 2020年(令和2年) | 6.4% |

| 2021年(令和3年) | 7.9% |

| 2022年(令和4年) | 5.3% |

| 2023年(令和5年) | 6.4% |

| 2024年(令和6年) | 6.9% |

過去5年の合格率の推移を見ると6%程度です。100人受けて6人受かる計算になります。

合格率から社労士は簡単な試験ではないことがわかります。

≫参考:社労士試験が難しすぎ…難しい理由と合格するための勉強法を解説

社労士試験が難しい理由

- 試験範囲が広い

- 全科目で基準点を取らなければならない

試験範囲が広い

社会保険労務士の試験は8科目もあります。1つ1つの科目だけでも範囲が広いです。

更に試験は毎年多くの法改正の問題が出題されます。そのため常に最新情報を把握しておかなければなりません。

全科目で基準点を取らなければならない

この試験で最も苦労するのは全科目で基準点以上とらなければいけないことです。

全科目で基準点以上をとらなければならないため、苦手科目をつくることができないのです。

≫参考:社労士試験は理不尽!運ゲー?選択式の攻略法を合格者が解説

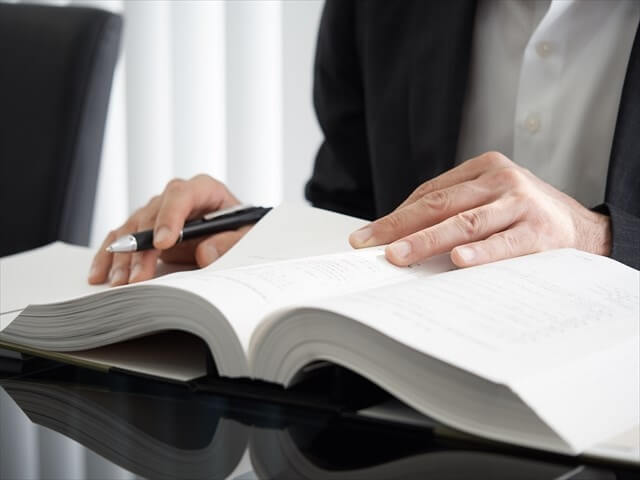

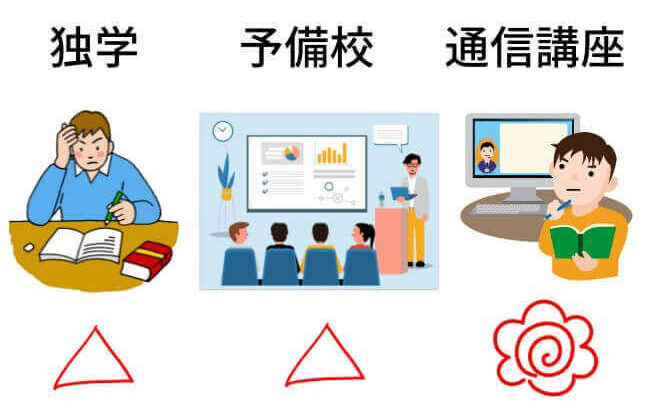

社労士の勉強方法【オススメは通信講座】

社労士の勉強方法は次の3つが考えられます。

- 独学

- 通信講座を受講

- 資格予備校に通う

まず独学はお勧めできません。なぜなら社労士は難関試験だからです。

参考書や問題集を買ってきて自分ひとりで勉強して合格するのは至難の業です。

合格している方もいると思いますが、多くの時間と労力が必要でしょう。

ユーキャンの口コミランキングの第3位は社会保険労務士(社労士)😄

独立も可能で人事・労務管理・年金の専門家としてさまざまな分野で活躍できる国家資格です。

合格率は1桁とかなり難関試験です。勉強時間も800~1000時間。

— 加藤たかし@資格で豊かな人生 (@osusumeshikaku1) January 2, 2021

通信講座の特徴

- 予備校より費用が安い

通信講座は予備校に通うより費用が安くすみます。相場は5万~10万円程度です。

- 自分のペースで勉強できる

予備校のように決められた時間に講義を受ける必要はありません。自分が勉強したい時に自分のペースで勉強できます。

- 質の高い講義をどこでも聴ける

通信講座は講義がCDやDVDに収録されているため移動中や隙間時間で勉強することができます。

さらに講義を繰り返し聞くことができるので復習にも最適です。

≫参考:おすすめの社労士通信講座7選

予備校の特徴

- 学習環境に身を置ける

予備校では勉強スケジュールが決められているので、時間がくれば勉強しなければなりません。

自分一人では怠けてしまう方はスケジュール管理がされている予備校がお勧めです。

- 講師に直接質問できる

勉強していると必ずわからない部分がでてきます。わからない部分を直接質問できるのは大きなメリットです。

自分で調べると何時間もかかることが先生に聞いて5分で解決することはよくあります。

- 切磋琢磨できる仲間に出会える

予備校に通えば同じ社労士を目指している仲間に出会えます。1人で勉強するのが不安、勉強仲間が欲しい方は予備校をお勧めします。

≫参考:おすすめの社労士通信講座7選

【無料】社労士試験の短期合格ノウハウ本がもらえる!

社労士試験は難関です。簡単には受かりません。

『社労士の勉強はどうやってすればいいの?』と悩む方もいるでしょう。

勉強法で悩んでいる方は大手予備校のクレアールが出版した『非常識合格法』の書籍がオススメです。

非常識合格法には社労士一発合格者のノウハウが詰まっています。

合格するための勉強法、学習スケジュールの立て方など受験生が悩むポイントを徹底解説。

間違った勉強法では合格できません。正しい勉強法を知ってから学習する方が効率的です。

非常識合格法は大手資格予備校クレアールに資料請求すると無料でもらえます。

執筆者である北村庄吾先生はクレアールの社労士講師です。『年金博士』と呼ばれ多数のテレビに出演しています。

本は100万部以上の売り上げがあり、資料請求【無料】した先着100名に無料でプレゼントしています。

Amazonだと1,500円しますが、資料請求するだけで0円で入手できます。

経験談ですが自己流だと失敗する可能性が高くなります。

※資料請求後に強引な押し売り、しつこい勧誘は一切ないのでご安心ください。

実務経験を得る又は講習を受講する

社会保険労務士になるには試験合格に加えて『2年間の実務経験』が必要です。

社労士事務所などに就職して経験を積まなければなりません。しかし、2年以上も社労士事務所で働くのは大変です。

そこで、全国社会保険労務士会連合会が実施する『事務指定講習』を受講すれば2年間の実務経験が免除されます。

事務指定講習は修了まで約4か月かかります。2年間の実務経験を積むよりも短期間で要件を満たすことができます。

社会保険労務士の登録をする

社労士の登録をするには全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録しなければなりません。

- 社労士登録までの流れ

①入会予定の社会保険労務士会に登録申請。

社労士業務を行う県の社会保険労務士会に登録申請書類一式を提出します。

②全国社会保険労務士会連合会で審査。

登録申請書類一式の確認作業が行われます。問題がなければ社会保険労務士として登録完了です。

登録に必要な費用

社労士登録にはお金がかかります。都道府県社労士会と全国社会保険労務士会連合会にそれぞれ納めます。

登録にかかる費用の総額は20万円程度です。

社労士の働き方

社労士の働き方は大きくわけて2つあります。

社労士の働き方は大きくわけて2つあります。

- 独立開業

- 勤務社労士

独立開業は自分で社労士事務所を開設して業務を行います。社労士登録者の約7割は独立開業者です。

独立開業はやり方次第で大きく稼ぐことができます。なかには年商が億を超える人もいます。

≫参考:社労士は儲かる・儲からない?社会保険労務士業界の実情を解説

勤務社労士とは企業に雇われて働く社労士を指します。つまりサラリーマンです。

勤務社労士の仕事内容は次のとおりです。

- 労働・社会保険法令に基づく書類作成

- 書類の提出代行

- 労働・社会保険法令に基づく相談業務

社労士の平均年収

全国社労士会連合会によると、社労士の年収事情は以下のとおりです。

- 社労士の平均年収…670万円

- 平均給与…42万円

- ボーナス…162万円

一般サラリーマンの平均年収は約440万円。一般サラリーマンの平均年収より高いことがわかります。

社労士の将来性

近年ではAIの発達によって社労士の将来性を悲観する声があります。

確かに社労士業務の一部はAIの影響を受けるかもしれません。しかし、社労士の仕事がなくなることはないと考えています。

なぜならAI(機械)ができない社労士業務も存在するからです。顧客の相談に乗り、解決に導くコンサルティング業務です。

≫参考:社労士の需要と将来性は?AI時代に仕事はなくなるのか。今後の対策も解説

まとめ【社労士になるには】

社労士になる方法について解説してきました。

社労士になるには次の4つの順に進めていきます。

- 受験資格を確認

- 試験に合格する

- 実務経験を得る又は講習を受講する

- 社会保険労務士の登録

まずは自分に受験資格があるのか確認してください。受験資格をクリアしたら試験勉強を開始します。

社労士の試験は合格率が6%台の難関資格です。正しい勉強方法でゴールを目指しましょう。

具体的には通信教育か予備校に通うことをお勧めします。独学は非効率なのでお勧めしません。

≫参考:おすすめの社労士通信講座7選

試験合格後、実務経験がなければ『事務指定講習』を受講して登録要件を満たしてください。

最後は社会保険労務士会に登録の手続きを行い、問題がなければ晴れて社労士になれます。

社会保険労務士の通信講座に関する下記の記事も参考にしてください。

著者プロフィール

平成30年度の社会保険労務士試験に合格。

事務指定講習も受講済み。

知識0~社会保険労務士になる方法ブログを開設し情報発信しています。

現役の行政書士として活動中。

当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。