社会保険労務士(社労士)と行政書士に興味がある方!

『どっちの資格がオススメなの?』と迷っていませんか?

どちらも人気資格。迷う方もいるでしょう。

★この記事を書いた人

社労士と行政書士の有資格者。

両資格の保有者が実体験を踏まえて解説。

そこでこの記事では、社労士と行政書士のどっちがいいのか個人的な意見をお伝えします。

この記事を読むことで両資格の特徴が理解できるので、自分に合う資格を選択しやすくなります。

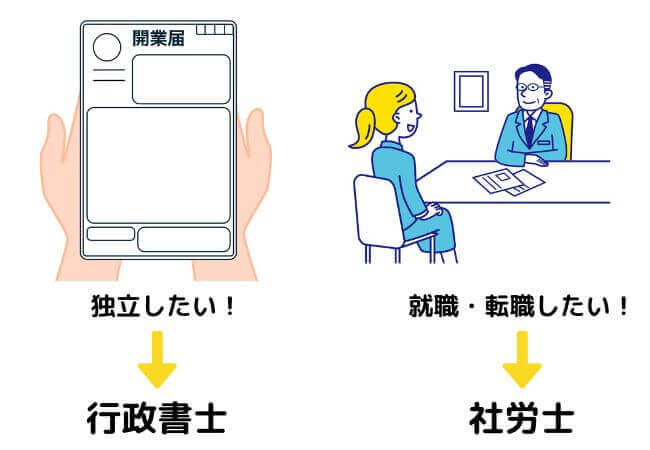

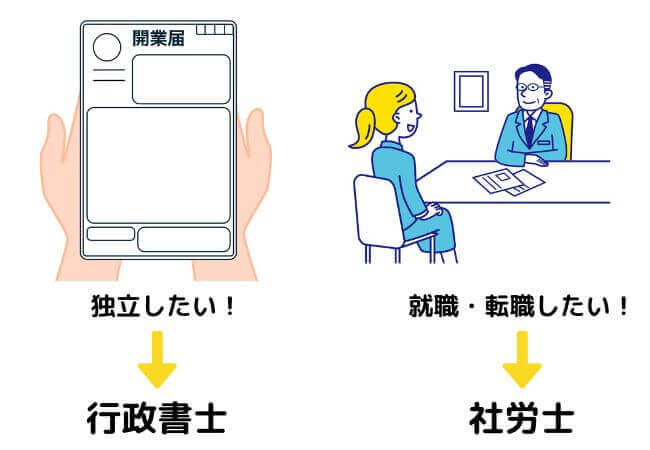

★記事の結論

- 就職・転職目的なら社労士

- 独立目的なら行政書士

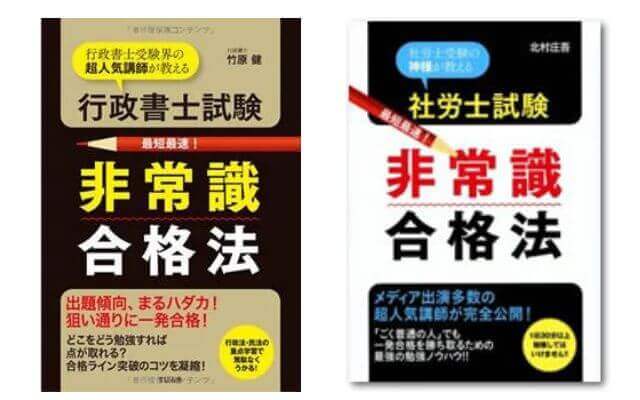

★お得情報【非常識合格法の書籍がもらえる】

社労士と行政書士の一発合格ノウハウ本を今だけ無料でプレゼント中!

この書籍を読むことで最短最速で合格する方法がわかります。

先着100名様のみ。クレアールに資料請求するだけ(1分で入力完了)

社会保険労務士(社労士)の仕事

社会保険労務士(社労士)とは社会保険・労働関連の専門家です。

簡単にいうと、健康保険や雇用保険などの社会保険や年金の専門家。さらに労働者の労働環境の改善にも努めます。

労働・社会保険分野のプロフェッショナルです。

≫参考:【社労士とは?】合格者が教える!試験・仕事内容・将来性について解説

≫参考:全国社会保険労務士会連合会

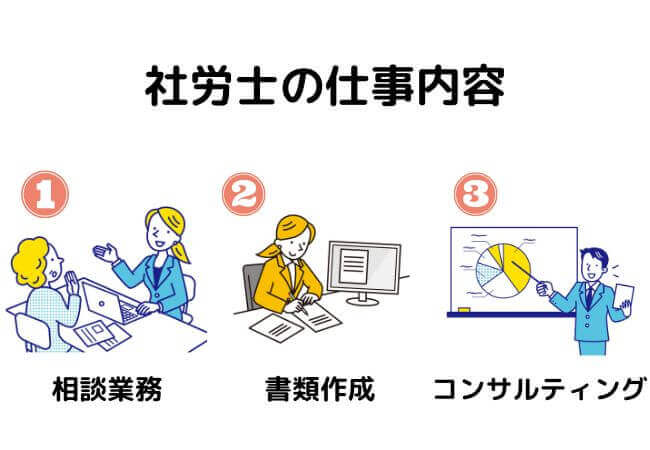

- 社労士の仕事内容

- 従業員の入退社で発生する社会保険の手続き

- 就業規則の作成

- 雇用契約書の作成

- 労働問題のコンサルティング

- 年金相談など

≫参考:社会保険労務士(社労士)の仕事内容は?年収・将来性も解説

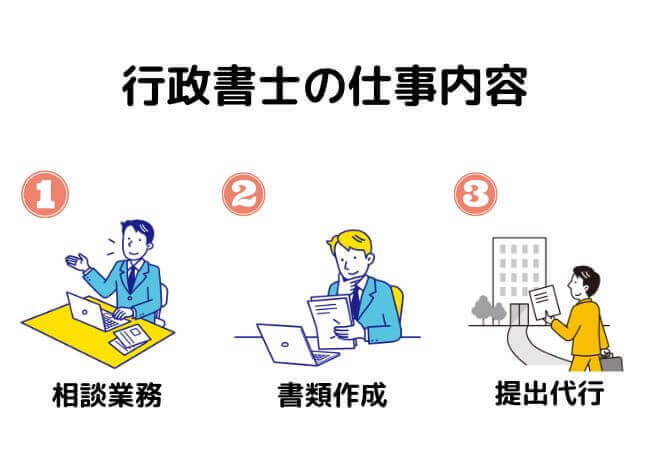

行政書士の仕事

行政書士とは市役所など官公庁に提出する書類作成を行う国家資格者です。

≫参考:行政書士の資格(仕事内容、年収、メリット、将来性)を徹底解説

具体的には都道府県や警察署、保健所などに提出する書類作成を行います。

例えば、次のような業務を行います。

- 飲食店を開業する場合→保健所に営業許可申請

- 中古品の売買を行う場合→警察署に古物商許可申請

- 建設業を営む場合→都道府県に建設業許可申請

官公庁に提出する書類以外にも様々な書類作成ができます。

- 遺産分割協議書

- 遺言書の作成支援

- 離婚協議書

- 内容証明

- 各種契約書

行政書士が扱える書類は1万種類以上もあるといわれており、業務範囲が広いのが特徴です。

≫参考:行政書士の仕事内容をわかりやすく解説。どんな仕事をしてるの?

≫参考:日本行政書士会連合会

社労士と行政書士の平均年収

社労士と行政書士の平均年収を見ていきましょう。

- 社労士の平均年収

- 社労士の平均年収…670万円

- 平均給与…42万円

- ボーナス…162万円

≫参考:平均年収.jp

社労士は独立型、勤務型に分かれます。独立型の年収は自分の力量次第。

集客スキルや営業努力によるところが大きく、頑張った分だけ自分の収入になります。

勤務型は企業に就職するので安定した収入を得ることができます。

≫参考:社労士は儲かる・儲からない?社会保険労務士業界の実情を解説

- 行政書士の平均年収

- 行政書士の平均年収…600万円

行政書士は独立開業型の資格。年収は自分の力量次第です。成功すれば年収1000万円以上も夢ではありません。

社労士と行政書士の難易度比較

| 勉強時間 | 合格率 | |

| 社労士 | 1000時間 | 6%程度 |

| 行政書士 | 800時間 | 10%程度 |

合格に必要な勉強時間、合格率を比較すると社労士の方が難しいことがわかります。

行政書士試験は受験資格がなく誰でも受験可能です。一方、社労士試験は大卒や短大卒など受験資格の定めがあります。

社労士試験は受験者レベルが高いにも関わらず行政書士より合格率が低いです。

- 両試験を受けての感想

私は社労士と行政書士の受験経験があります。2つの試験を受けた感想として社労士の方が難しいと感じました。

理由は行政書士より範囲が広いので覚えることが沢山あること。

さらに社労士試験の出題科目は毎年のように法改正が行われます。

法改正によって情報がアップデートするので常に最新情報を把握するのが大変でした。

ダブルライセンスの道もある

社労士と行政書士の両方を持つダブルライセンスの道もあります。

社労士と行政書士の両方を持つダブルライセンスの道もあります。

社労士と行政書士の相性は抜群。うまく組み合わせることで相乗効果を発揮し大きく稼ぐことができます。

ダブルライセンスは競合との差別化、さらに顧客の信用アップにも繋がります。

≫参考:社労士と行政書士のダブルライセンスってどう?メリットや年収を徹底解説

ダブルライセンスのメリット

- 業務の幅が広がる

- 双方のデメリットを補える

- 資格が保険になる

業務の幅が広がる

社労士や行政書士には各々の独占業務があります。

よって社労士が行政書士の業務を行うことはできません。逆も同じです。

しかし、ダブルライセンスにより社労士業務と行政書士業務の両方を行えます。

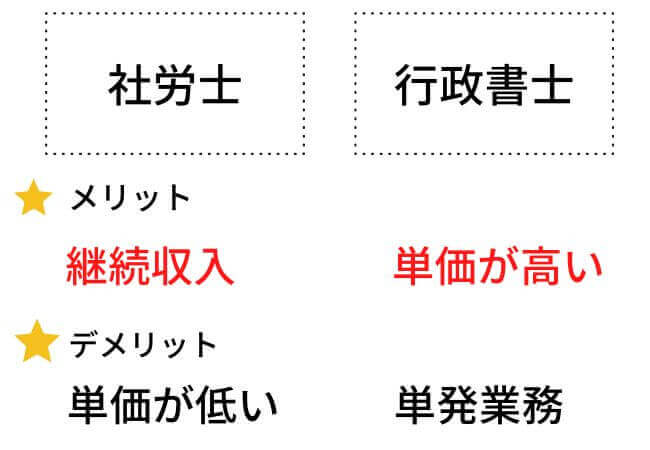

お互いのデメリットを補える

社労士はストック型、行政書士がフロー型のビジネスといわれています。

社労士のメイン業務は顧問契約。1社につき数万円と額は大きくないですが毎月安定した収入を得ることができます。

一方、行政書士のメインは単発業務。1回サービスを提供したら終了です。

しかし単価が高いので1回仕事を受注するだけで大きな利益を得ることができます。

| 継続収入 | 高単価 | |

| 社労士 | 〇 | × |

| 行政書士 | × | 〇 |

| 社労士+行政書士 | 〇 | 〇 |

ダブルライセンスによって互いのデメリットを補うことができます。

資格が保険になる

社労士と行政書士の2つの資格があることでリスクヘッジになります。

先行き不安な世の中。いつなにが起こるか予想できません。

特に将来はAIの発達により、どちらかの仕事がなくなる恐れもあります。

≫参考:社労士の需要と将来性は?AI時代に仕事はなくなるのか。今後の対策も解説

≫参考:行政書士の需要と将来性を考察。AI時代に仕事はなくなる?

万一、どちらかの資格が衰退しても、もう1つの資格があれば生き残ることができます。

ダブルライセンスの注意点

『1つだと不安だから2つ取った方が安心』という理由でダブルライセンスを目指すのはオススメしません。

『1つだと不安だから2つ取った方が安心』という理由でダブルライセンスを目指すのはオススメしません。

なぜなら資格単体でも十分食えるからです。

自分はどんな仕事をしたいのか、自分のやりたいことの中にダブルライセンスが必要と感じるなら取るべきです。

社労士と行政書士の同時受験は可能?

社労士試験と行政書士試験を同じ年に受験して合格することは難しいです。

なぜなら社労士も行政書士も片手間で合格できる試験ではないからです。

社労士の試験は毎年8月、行政書士の試験は毎年11月に行われます。物理的には同じ年に受験することは可能です。

ただし、社労士、行政書士共に難関試験。同時受験はせず、年度を分けて受験することをオススメします。

社労士と行政書士の取る順番は?

ダブルライセンスを取得する際には、どちらの資格から取得すべきか迷うことがよくあります。

最初に行政書士の資格を目指すことをおすすめします。

行政書士の試験では、憲法や基礎法学などの『法律の基本的な知識や考え方』を学ぶことができます。

行政書士は法律に初めて触れる人でも比較的理解しやすい内容です。

行政書士の資格を取得した後は、法律の基礎知識が社会保険労務士の勉強にも役立ちます。

行政書士で得た知識があれば、社会保険労務士の勉強も理解しやすくなるでしょう。

さらに、行政書士の資格を取得すると、社会保険労務士試験の受験資格を得ることができます。

≫参考:行政書士と社労士はどっちが先?取る順番を有資格者が解説

【結論】社労士と行政書士はどっちがいい

社労士と行政書士のどちらがいいのかは個々の目的によります。

将来、独立を目指すなら行政書士。就職・転職を目指すなら社労士がオススメです。

行政書士の求人はほぼゼロ。あったとしても給料が安く独立の道しかありません。

行政書士資格が活かせるのは独立開業の1択です。

一方で就職・転職が目的なら社労士を取得しましょう。

社労士は企業で働く『勤務社労士』という道があります。行政書士よりは求人数が多いので就職や転職はしやすいでしょう。

行政書士や社労士の学習法は通信講座がオススメ

行政書士や社労士は難関試験。独学で合格することは難しいです。

行政書士や社労士は難関試験。独学で合格することは難しいです。

私も最初は独学でしたが速攻で挫折。通信講座に切り替えました。

- 通信講座の特徴

- 自宅で学習する

- 安く受講できる

- テキストが読みやすい

- 理解しやすい講師の講義

通信講座は予備校の半額以下で受講でき、合格率が独学の4倍以上の講座もあります!

私は知識ゼロから通信講座を受講して合格できました。初学者でも通信講座で十分合格できます。

★行政書士通信講座

★社労士通信講座

≫参考:おすすめ社労士通信講座7選

短期間で行政書士と社労士を取得する方法

私は行政書士と社労士の資格を持っています。両資格とも難関試験。やみくもに勉強しても合格できません。

試行錯誤を重ねながら正しい方向に向かって勉強しないと受からないことに気づきました。

最初から正しい勉強法を知っていれば、短期間で合格できたと思います。

『でも、正しい勉強法はどうやって知るの?』と思う方もいるでしょう。

非常識合格法は効率的に行政書士、社労士に合格する方法が書かれた書籍です。

この本を読むことで『正しい勉強法』がわかります。

合格するための勉強法、短期合格のコツなど受験生が知りたい情報がわかりやすく解説されています。

本は100万部以上の売り上げがあり、大手予備校クレアールに資料請求した先着100名に無料でプレゼントしています。

Amazonだと1,600円程度しますが、資料請求するだけで0円で入手できます。資料請求も無料です。

※資料請求後に強引な押し売り、しつこい勧誘は一切ないのでご安心ください。

- 行政書士版の非常識合格法の書籍を受け取る

- 社労士版の非常識合格法の書籍を受け取る

【まとめ】社労士と行政書士はどっちがいい?

社労士と行政書士の両資格をみてきました。どちらがいいのかに対する解答は個々の目的によります。

将来、独立を目指すなら行政書士。就職・転職を目指すなら社労士がオススメです。

行政書士は独立型の資格。就職や転職には不向きです。

社労士は『勤務社労士』という働き方があるので転職・就職に適しています。

さらに行政書士と社労士のダブルライセンスの道もアリです。

両資格の相性は良く、うまく組み合わせることで相乗効果を発揮し大きく稼ぐことができます。

行政書士と社労士は難関試験。独学で合格することは難しいです。予備校に通う方法もありますが費用が20万円近くかかります。

オススメは通信講座です。通信講座は予備校の半額以下で受講でき、合格率が独学の4倍以上の講座もあります!

私は知識ゼロから通信講座を受講して合格できました。初学者でも通信講座で十分合格できます。

★行政書士通信講座

★社労士通信講座

≫参考:おすすめ社労士通信講座7選

社労士に向いている人

社会保険や労働法に関する知識を深めることに興味や熱意を持っている人が向いています。

法改正が多い社会保険や労働法。常に新しい情報を学び続けることができる人が向いています。

社労士はクライアントと密接にやり取りする必要があります。

顧客の要求や問題を理解し、適切に対応するためには、優れたコミュニケーションスキルが不可欠。

また、他の専門家や関係者との円滑なコミュニケーションも重要です。

人と接するのが好きな人が向いています。

行政書士に向いている人

行政書士は書類作成の専門家。事務仕事が好きな人に向いています。

書類作成は不備・不足なく作成しなければなりません。よって、きめ細かな対応ができる人が向いています。

また、人と積極的に関わるより、一人で黙々と作業したい人は行政書士が合っています。

当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。