社労士に興味がある方。

『社労士資格の活かし方』について気になっていませんか。

実は社労士には多くの使い道があります。

- この記事を書いた人

社労士試験の合格証

知識ゼロから社会保険労務士に合格できました。

社労士の勉強法や仕事内容について情報発信しています。

そこでこの記事では、社労士資格の活かし方について解説します。

社労士の資格を活かしていない人が多い

過去5年の社労士登録者数の推移を見てください。

| 登録者数 | |

| 2018 | 42,056 |

| 2019 | 42,887 |

| 2020 | 43,474 |

| 2021 | 44,203 |

| 2022 | 44,870 |

≫参考:社会保険労務士白書

全国に社労士は約44,000人。毎年約500人が新規登録しています。

一方で社労士試験の合格者は毎年約2,000人です。

合格しても登録しない人が多いのが現状。登録費や会費がネックで登録に踏み切れない方が多いからです。

社労士の資格は永久に有効ですか?

社労士の資格は一度取得すれば、有効期限がなく永久に有効です。

年齢制限もなく、一度取得すれば永続的に有効であり、再度試験を受ける必要もありません。

社労士は将来性がある職業ですか?

労働環境や法的規制の複雑化、グローバル化に伴い、労務管理や社会保険に関する需要は増加しています。

企業が法令遵守や労働問題の解決、適切な社会保険制度の活用など社労士の需要は高まっていくでしょう。

社労士資格の活かし方

- 勤務社労士として働く

- 独立型社労士として開業

- 社労士で副業

- ダブルライセンスに挑戦する

- ブログやyoutubeで発信

勤務社労士として働く

勤務社労士とは企業に雇われて働く形態です。働ける場所は以下のように多数あります。

- 社労士事務所

- 弁護士や税理士といった他士業の事務所

- 企業の人事・労務関係の部署

- コンサルティング会社

- 予備校の講師

社労士事務所

社労士の働く場として一般的な社労士事務所。勤務先として次の場所があります。

- 個人開業している社労士事務所

- 社労士法人

事務スタッフとしての仕事内容は以下のとおりです。

- 労働・社会保険関係の書類作成

- 各種書類を行政機関に提出

- 就業規則の作成・給与計算

書類作成などの事務作業が主な仕事。ある程度の経験を積んだ人は労働相談の対応を任されることがあります。

他士業の事務所(弁護士、税理士等)

弁護士や税理士事務所などが社労士事務所を併設している場合があります。

併設事務所とはいえ社労士業務も行っているため、仕事内容は社労士事務所と変わりません。

企業の人事・労務関係の部署

一般企業の人事・労務部で働く道もあります。仕事内容は次のようなものがあります。

- 採用活動

- 教育・研修制度

- 評価制度

- 労務トラブル対応

- 給与計算

- 社会保険料の手続き

人事・労務部は従業員の人生に関わる重要な仕事。

単なる事務作業に留まらず、従業員が働きやすい職場作りをサポートします。

コンサルティング会社

経営者は常に会社をよくしたいと考えています。組織運営に必要な『人・物・金』をよくすることが会社の成長に繋がります。

『人・物・金』のうち、人に関する部分は社労士の専門です。会社を成長させるために社労士として人事労務のコンサルティングを行います。

- 労働環境の改善

- 福利厚生の向上

- 賃金や昇給の適正化

- 就業規則の作成

会社の利益貢献のため経営をサポートするのが仕事です。

予備校の講師

予備校の講師として働く道もあります。難しい社労士試験の内容をわかりやすく説明する能力が必要です。

未経験でも雇ってくれるところが多いため、人に教えるのが好きな人は挑戦してみてください。

≫参考:勤務社労士にできることは?仕事内容やメリット、おすすめの求人も紹介

独立型社労士として開業

社労士は独立開業できる資格。現に登録者の6割は開業しています。

自分のペースで仕事ができ、高収入も狙えるため独立を目指している人も多いです。

実際に年収が高い社労士のほとんどは開業しています。自分の能力次第で収入は青天井なので独立には夢があります。

≫参考:社労士の独立は失敗しやすい?成功する人・廃業する人の特徴を解説

社労士で副業

社労士で副業する道もあります。例えば、会社員(本業)として働きながら社労士として副業することは可能です。

社労士で副業する道もあります。例えば、会社員(本業)として働きながら社労士として副業することは可能です。

働き方改革や副業解禁が進む昨今、副業への関心が高まっています。社労士で『小遣い程度は稼ぎたい』という人が増えてきました。

副業は独立を目指す人にもオススメです。いきなり独立はハードルが高い。

最初は仕事を続けながら、副業社労士として活動。社労士で生活できるようになったら仕事を辞めて独立する道もあります。

≫参考:社労士で小遣い稼ぎ!副業したい方必見。仕事内容や探し方を解説。

ダブルライセンスに挑戦する

ダブルライセンスとは2つの資格を持つこと。例えば、社労士に加えて行政書士も取得することです。

ダブルライセンスを目指す理由は万一、社労士がダメになったときの保険。また独立開業の際、競合との差別化や顧客の信用アップのために取得します。

オススメのダブルライセンスは行政書士

社労士のダブルライセンスで相性のいい資格は行政書士。

社労士のダブルライセンスで相性のいい資格は行政書士。

行政書士とは市役所など行政機関に提出する書類作成や提出代行を行う国家資格者です。

≫参考:行政書士の資格(仕事内容、年収、メリット、将来性)を徹底解説

≫参考:行政書士の偏差値・難易度を解説。試験は簡単?難しい?

両資格の相性はよく、相乗効果を発揮し大きく稼ぐことが可能です。

≫参考:社労士と行政書士のダブルライセンスってどう?メリットや年収を徹底解説

ブログやyoutube

今はネットが盛んな時代。ブログやyoutubeで活躍している社労士も沢山います。

社労士としての活動内容や社労士試験の勉強法などを発信している人が多いです。

社労士合格という経歴は、ネット上で信頼を得るうえで大きな力になります。

ブログやyoutubeには広告収入が入ってきます。社労士業務だけに囚われず、複数の収入源があることで安定につながります。

※資料請求後に強引な押し売り、しつこい勧誘は一切ないのでご安心ください。

社労士資格を実際に活かす!

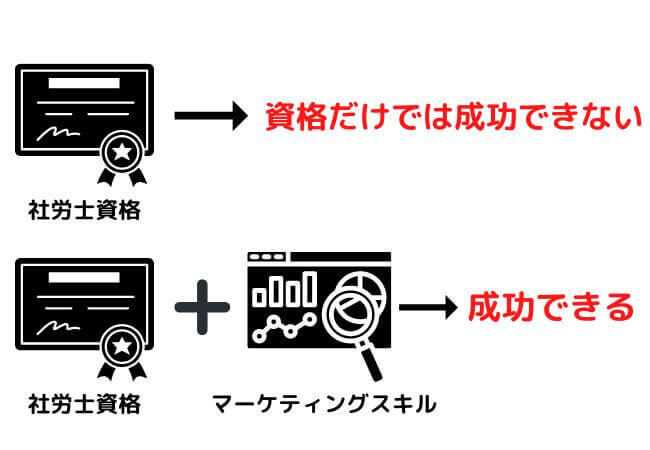

資格を持っているだけでは宝の持ち腐れ。実際に活かしてこそ価値があります。

独立して成功するためのポイントを解説します。

社労士で独立して成功するカギ

残念ながら、社労士で独立しただけでお客さんが来ることはありません。

営業活動は必須です。

成功のカギは『集客力』です。どんなに実務能力があっても顧客がいないと意味がありません。

逆に集客がうまくいけば大きく稼ぐことができます。

集客は以下のような方法があります。

- ホームページ

- SNS

- 異業種交流会

- 同業、他士業からの紹介

- 飛び込み営業

- 新聞広告

- タウンページ

- 看板設置

オススメはネット集客。ホームページやSNSからの集客です。

2023年に発表された社会保険労務士白書によると登録している社労士の平均年齢は『55歳』。

平均年齢が高いせいか、集客方法は同業者や他士業からの紹介や異業種交流会といったアナログ営業が中心です。

ネット集客に力を入れている社労士が少ないのでチャンスです。

≫参考:社労士は『食えない』『仕事ない』は本当?社会保険労務士の実情を解説

日常生活で役立つ

社労士の勉強で得た知識は日常生活でも多いに役立ちます。労働基準法や年金など私たちの身近な法律を学ぶからです。

- 不当解雇を受けたときの対処法

- 通勤中に事故にあった時の労災保険

- 失業時に失業手当をもらえる期間や額

- 病気やケガしたときに健康保険から貰える給付金

- 将来、自分が受け取れる年金額

- 家族が障がい者や亡くなった時にもらえる年金

上記のように私たちの日常で起こりうる問題を解決する知識が学べます。

知ってるか、知らないかで結果が変わる世界です。

≫参考:社労士をとってよかったこと4選。資格を取得するメリット・デメリット解説

【まとめ】社会保険労務士(社労士)資格の活かし方

社労士資格の活かし方について解説してきました。

社労士は全国に44,000人程度。実際は社労士に合格しても未登録の人が多いのが現状です。

ライバルが少ない今、社労士資格を活かすチャンスです。

社労士が活躍できる場所は以下のように多数あります。

- 社労士事務所

- 弁護士や税理士といった他士業の事務所

- 企業の人事・労務関係の部署

- コンサルティング会社

- 予備校の講師

- 独立開業

- 副業社労士

- ブロガー、youtube

今後、社労士の需要は増大し、将来性も明るいと考えています。今から目指す価値のある資格です。

≫参考:社労士は人生逆転できる資格?社会保険労務士の可能性を解説

社会保険労務士の通信講座に関する下記の記事も参考にしてください。