- 社労士の需要はあるの?

- 将来はAIに仕事を奪われる?

- 今から社労士を目指すのはアリ?

社労士に興味がある方!

『社労士の需要や将来性はあるの?』と思っていませんか。

- この記事を書いた人

社労士試験の合格証

知識ゼロから社労士試験に合格。

社労士業界の動向は常にチェックしています。

そこでこの記事では、社労士は引く手あまたの資格なのか解説します。

この記事を読むことで社労士の需要と将来性、オススメの勉強法もわかります。

- 結論

- 社労士の需要や将来性はある

- 今後は3号業務に注力することが大切

- 最短で社労士になるなら通信講座がオススメ

★お得情報【非常識合格法の書籍がもらえる】

社労士試験の一発合格ノウハウ本を今だけ無料でプレゼント中!

この書籍を読むことで最短最速で合格する方法がわかります。

先着100名様のみ。クレアールに資料請求するだけ(1分で入力完了)。

【現状】社労士は引く手あまたの資格

社労士は、企業の労務管理や社会保険手続きを専門とする国家資格です。

近年、「社労士は引く手あまたの資格」と言われることが増えていますが、実態はどうなのでしょうか?

結論、社労士の需要は確実に高まっています。

背景には、働き方改革の推進や法改正への対応が不可欠になっていることです。

企業はコンプライアンスを強化し、適切な労務管理を行う必要があり、そのサポートを担う社労士の役割は重要になっています。

また、年金や社会保険制度は複雑。個人からの相談ニーズも増加傾向にあります。

単に資格を取得するだけでなく、実務経験を積み、専門性を高めることが、社労士としての市場価値を上げるカギとなります。

≫参考:社労士の需要と将来性は?AI時代に仕事はなくなるのか。今後の対策も解説

社労士の主な就職先・転職先

社労士の資格を取得すると、さまざまな業界で活躍できます。

代表的な就職・転職先を見ていきましょう。

社会保険労務士事務所

社労士として最もオーソドックスな働き方です。

企業の労務管理や社会保険手続きを代行するのが主な業務で、実務経験を積むには最適な環境です。

会計事務所・税理士法人・弁護士事務所

他士業の事務所でも社労士のニーズがあります。

税務や法律と労務の専門知識を組み合わせることで、幅広いサービスを提供できるのが特徴です。

企業の人事・総務部門

一般企業の人事・総務として社労士資格を活かす道もあります。

安定した給与や福利厚生を得られるため、長く働きたい人に人気です。

コンサルティング会社

社労士の専門知識を活かし、企業の労務リスク管理や組織改善を支援します。

コンサルタントとしてキャリアアップを目指す人向けです。

≫参考:勤務社労士にできることは?仕事内容やメリット、おすすめ求人サイトも紹介

独立開業

経験を積んだ後、独立して自分の事務所を開くことも可能です。

自由度は高いですが、営業力や経営スキルも求められます。

社労士の年収事情|勤務型 vs 独立型

社労士の年収は、働き方によって大きく異なります。

- 「勤務型(会社員)」

- 「独立型(開業社労士)」

の2つのパターンがあり、それぞれの特徴を理解することが重要です。

勤務型社労士の年収

- 企業の人事・総務部門

- 社労士事務所

- コンサルティング会社

などに勤める「勤務型社労士」の平均年収は460万円程度。

経験やスキルによって昇給し、管理職になると700万円以上を狙えることもあります。

独立型社労士の年収

独立開業すると、年収は完全に実力次第です。

開業直後は年収300万~500万円程度でも、顧客を増やしていけば1,000万円以上も可能です。

特に、労務コンサルティング(3号業務)や顧問契約を増やすことで、安定した収益を確保できます。

ただし、営業力や経営スキルが求められるため、実務経験をしっかり積むことが重要です。

社労士の年収は、自分のキャリアプラン次第で大きく変わります。

≫参考:社労士は『食えない』『仕事ない』は本当なの?社会保険労務士の実情を解説

【将来性】社労士業務はAIに奪われる?

社労士の需要は今後も高いと考えられます。その理由を見ていきましょう。

労働環境の変化によるニーズの拡大

働き方改革の推進や労働法改正により、企業はこれまで以上に労務管理の専門家を必要としています。

特に、中小企業では社労士に外部相談をするケースが増えており、顧問契約の需要が拡大しています。

AI時代でもなくならない仕事

AIの発展により、一部の定型業務(社会保険手続きや給与計算)は自動化が進んでいます。

しかし、労務トラブルの解決やコンサルティング業務(3号業務)など、専門的な判断が求められる仕事はAIには難しいです。

社労士の役割が多様化

近年、企業の人事戦略に関わる社労士のニーズも増えています。

- ハラスメント対策

- 人材定着支援

- 就業規則の見直し

など、企業の成長を支えるコンサルタント的な役割が求められています。

3号業務を極めるには

社労士の仕事内容は多岐に渡ります。例えば次のような業務です。

- 労働・社会保険の手続き

- 障害年金の申請

- 介護事業の指定申請

- 助成金の申請

- 企業の労務管理

すべての業務を扱うのは困難です。1つか2つに絞って特化していくこと重要です。

3号業務はコンサルタントです。いわばその道のプロになります。まずは業務を絞って徹底的に極めることが大切です。

例えば、

- 介護事業専門の社労士

- 障害年金専門の社労士

- 助成金専門の社労士

など。

「引く手あまた」な社労士になる方法

「引く手あまた」な社労士になるには、実務経験を積むことが大切です。

成長中の社労士法人や、労務コンサルティングを手がける企業で経験を積むと、実務スキルが一気に伸びます。

転職を視野に入れ、社労士の求人が豊富な転職エージェントを活用するのも効果的です。

FPや中小企業診断士、行政書士などの資格を組み合わせると、さらに専門性が高まり、他の社労士と差別化できます。

≫参考:社労士と行政書士のダブルライセンスってどう?メリットや年収を徹底解説

社労士の転職活動を成功させるコツ

社労士資格を活かして転職を成功させるには、適切な転職先の選定や効果的な転職活動が重要です。

特に、社労士の求人は一般の転職市場に比べて数が限られているため、情報収集や応募のタイミングがカギになります。

転職エージェントを活用する

社労士の求人は、一般の求人サイトには掲載されていない非公開求人が多く存在します。

士業に特化した転職エージェントを利用することで、希望に合った職場を見つけやすくなります。

また、応募書類の添削や面接対策も受けられるため、転職成功率がアップします。

応募書類と面接対策を徹底する

社労士の仕事は、企業の労務管理を支える重要な役割を担います。

そのため、履歴書や職務経歴書では「これまでの経験がどのように企業に貢献できるか」を具体的にアピールすることが大切です。

面接では、社労士としての専門知識だけでなく、コミュニケーション能力や課題解決力も評価されるため、事前に対策をしっかり行いましょう。

自分の市場価値を理解する

社労士としてのスキルや経験によって、転職先の選択肢は大きく変わります。

たとえば、

- 実務経験が豊富な人はコンサルティング会社や企業の管理職

- 未経験の場合は社労士事務所のアシスタント職

など、キャリアに応じた選択をすることが成功のポイントです。

よくある質問|社労士は本当に引く手あまた?

社労士の資格は「引く手あまた」と言われますが、本当にそうなのでしょうか?

ここでは、よくある疑問に答えながら、社労士の市場価値を解説します。

Q1. 社労士は本当に需要が高いの?

はい、社労士の需要は年々高まっています。

特に、働き方改革や法改正への対応が求められる企業では、労務管理のプロである社労士の存在が欠かせません。

社会保険や労働問題に関する専門知識を持つ人材は貴重で、多くの企業が採用を強化しています。

Q2. 社労士の仕事はAIに奪われる?

一部の業務(例えば書類作成や手続き代行)はAIやシステムで効率化が進んでいます。

しかし、企業ごとの課題解決や労務コンサルティングなど、人間の判断が必要な業務は今後も求められ続けます。

特に、3号業務(コンサルティング)ができる社労士は、市場価値が高まるでしょう。

Q3. 資格を取ればすぐに就職できる?

社労士資格を持っていれば就職や転職に有利ですが、実務経験の有無が大きなポイントになります。

経験がない場合は、社労士事務所や企業の人事部で経験を積むことが大切です。

社労士になるには

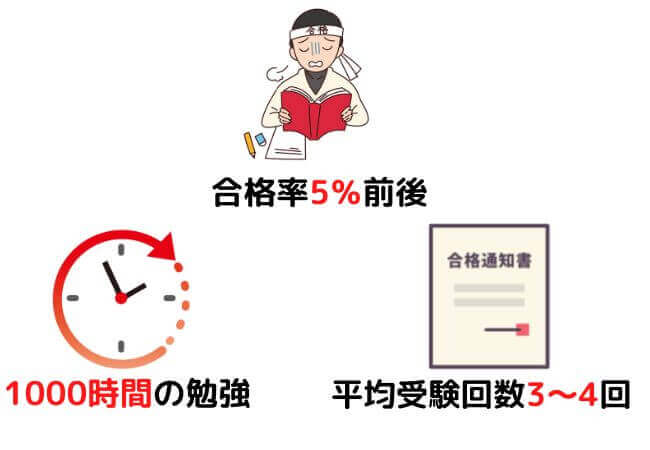

社労士になるには国家試験に合格しなければなりません。

合格率は5%前後と難関。合格に必要な勉強時間は1000時間以上といわれています。1年で合格する人は少なく3~4年勉強するのが一般的です。

≫参考:社労士試験の偏差値・難易度を解説!社会保険労務士は簡単?難しい?

短期合格を目指すなら『正しい勉強法』を知ること

社労士試験は自己流で勉強してもなかなか受かりません。

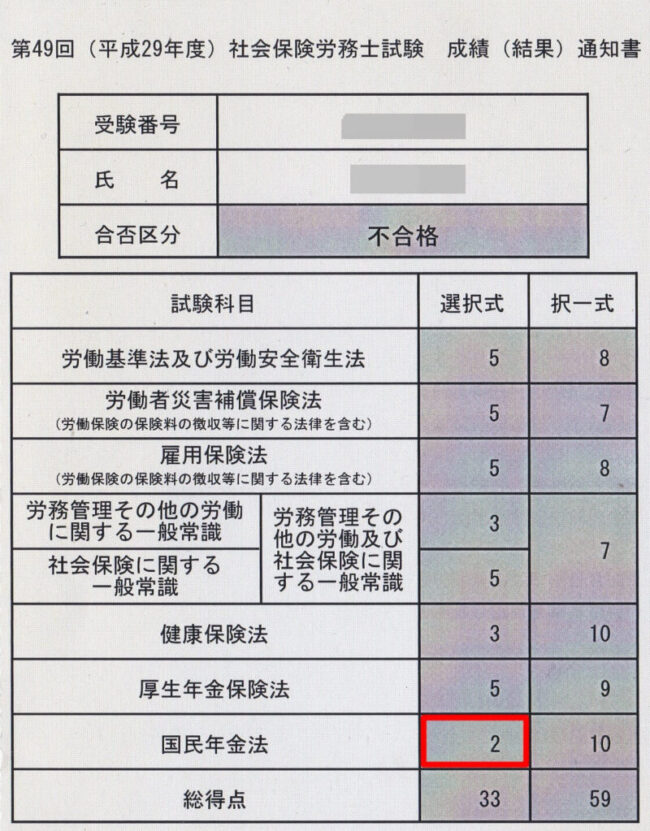

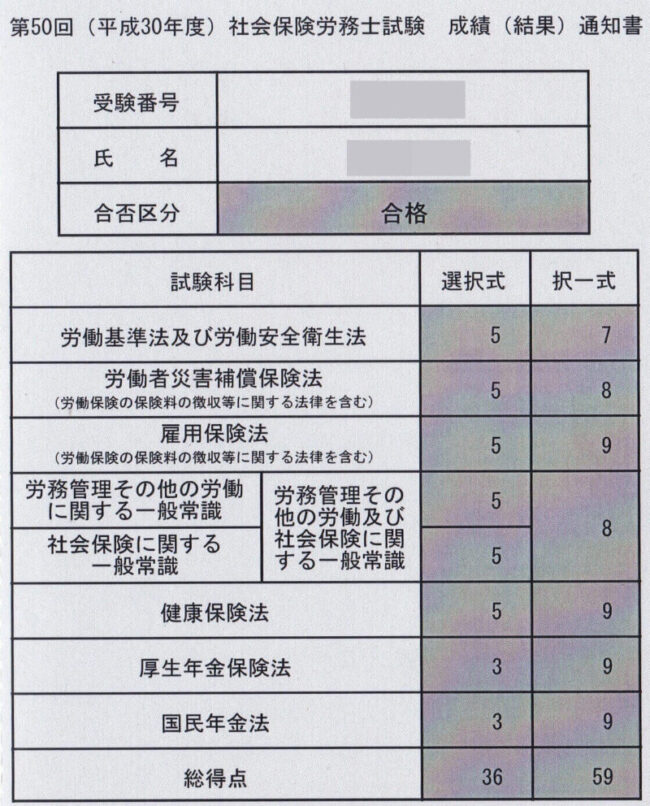

筆者も当初は自己流でした。本気で勉強しましたが結果は不合格。

社労士試験不合格通知

やみくもに勉強しても非効率。まずは正しい勉強法を知ることが大切だと感じました。

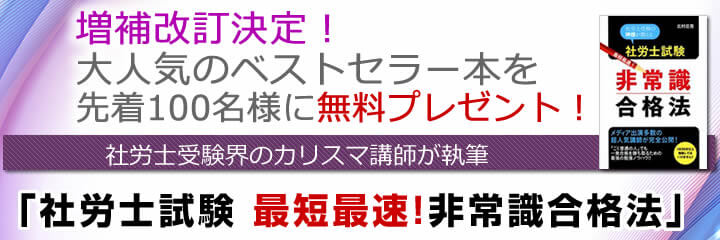

正しい勉強法を知るには大手予備校のクレアールが出版している非常識合格法の書籍がオススメです。

非常識合格法を読むことで正しい勉強法がわかります。

短期合格のコツ、学習スケジュールの立て方など受験生の知りたい情報が満載です。

非常識合格法はクレアールに資料請求した先着100名に今だけ無料でプレゼント中です。

Amazonだと1,500円しますが、資料請求するだけで0円で入手できます。資料請求も無料です。

※資料請求後に強引な押し売り、しつこい勧誘は一切ないのでご安心ください。

社労士の学習には通信講座がオススメ

社労士の勉強法は大きく3つあります。

- 独学

- 予備校に通学

- 通信講座

オススメの勉強法は通信講座です。

- 低価格で受講できる

- 作りこまれたテキスト

- 理解しやすい講師の講義

通信講座は予備校の半額以下で受講できるのに教材の質が高いです。

つまり、通信講座はコスパがいいです。

筆者も知識ゼロから通信講座で合格しました。オススメの通信講座を知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

≫参考:オススメの社労士通信講座7選

【まとめ】社労士は引く手あまたの資格

働き方改革の推進で社労士の需要は急増しています。

さらに労働問題や年金相談など社労士が活躍できる場は多岐に渡ります。

将来性に関してはAIにより社労士業務の一部は淘汰されていくでしょう。

しかし、社労士にはAIが代替できない3号業務があります。まずは1つの分野を極めてその道のプロになることが重要です。

社労士はまだまだ可能性のある資格。やり方次第で十分稼げます。

試験は難関ですが、働きながらでも合格を目指せる資格です。是非、挑戦してみてください。

≫参考:オススメの社労士通信講座7選

社会保険労務士に関する下記の記事も参考にしてください。

当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。