社労士試験に再挑戦する方。

2年目の勉強方法について気になっていませんか。

★この記事を書いた人

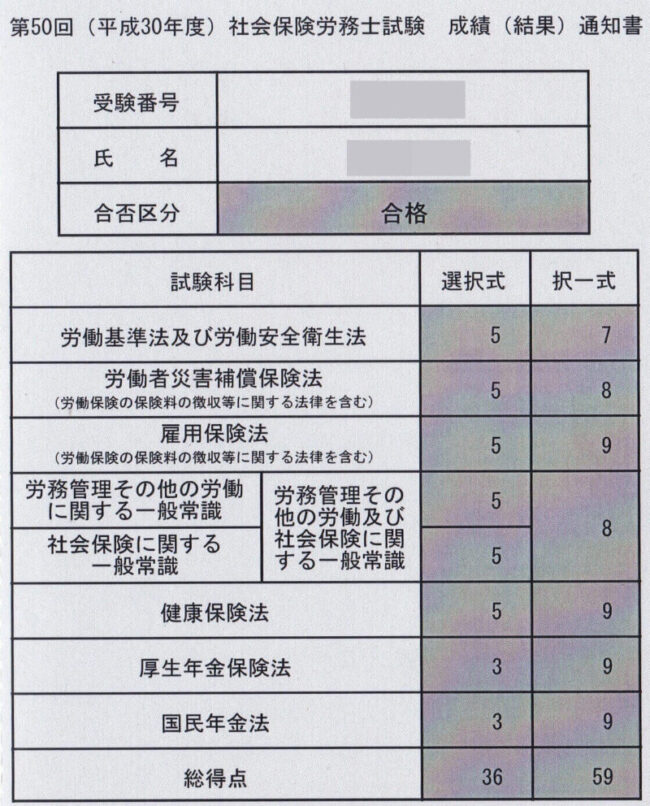

社労士試験の合格証

知識ゼロから社労士試験に合格。

不合格の経験があり、再挑戦して合格しました。

2年目の勉強法、スケジュール管理、合格者の成功事例までを詳しく解説します。

「今年こそは絶対に合格したい!」という方は、ぜひ最後まで読んで、合格を確実なものにしましょう。

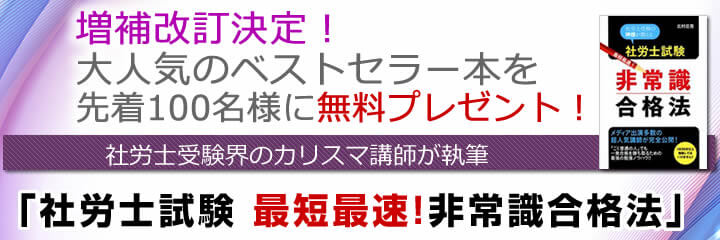

★お得情報【非常識合格法の書籍がもらえる】

社労士試験の一発合格ノウハウ本を今だけ無料でプレゼント中!

この書籍を読むことで最短最速で合格する方法がわかります。

先着100名様のみ。クレアールに資料請求するだけ(1分で入力完了)。

社労士試験の2年目の受験は普通

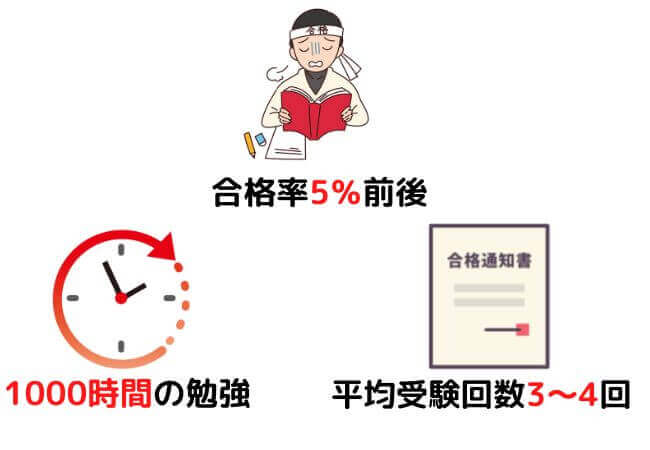

社労士試験の合格率は5%前後。100人が受験しても、合格者はわずか5人しかいません。

社労士試験の合格率は5%前後。100人が受験しても、合格者はわずか5人しかいません。

つまり、落ちるのが普通の試験です。

1回や2回の不合格は当たり前。合格までには3年以上かかることもよくあります。

≫参考:社労士に受からない…試験に落ちた。社会保険労務士の学習で悩んでいる方へ

2年目の学習を再開する前に『検証』を行う

まずは不合格になった原因を検証しましょう。

まずは不合格になった原因を検証しましょう。

同じやり方で勉強しても、再び不合格になる可能性があります。

不合格になった原因を見極め、対処しましょう。

- 基礎問題で多く間違えた場合は、テキストを熟読する。

- 時間が足りなかった場合は、問題演習を増やす。

- 苦手科目がある場合は、その分野に時間を充てる。

- 数字問題で失敗した場合は、語呂合わせなどの工夫をしながら暗記する。

≫参考:社労士の勉強方法を合格者が解説!おすすめの勉強法を紹介

社労士試験の2年目の勉強方法【モチベーションの再確認】

再び勉強を始める前に、「なぜ社労士になりたいのか」を再確認してください。

なぜならモチベーションがなければ挫折するからです。

- 社労士になって独立したい

- 就職や転職をしたい

- 社労士になって人生変えたい

- 自分に自信をつけたい

社労士を目指す理由を再考することで、モチベーションが高まります。

≫参考:社労士をとってよかったこと4選。資格を取得するメリット・デメリット解説

社労士試験の2年目の勉強方法【正しい勉強法を学ぶ】

出典:クレアール公式サイト

不合格の原因を分析し、勉強法が定まったら実行しましょう。

しかし、勉強をしていると、『今の勉強法で合っているのだろうか…』と不安に感じることもあります。

勉強法で迷ったらクレアール出版の『非常識合格法』の書籍を読んでみてください。

非常識合格法は社労士試験の短期合格ノウハウ本です。書籍を読むことで『正しい勉強法』を知ることができます。

間違った勉強法では合格できません。正しい勉強法を知ってから学習する方が効率的です。

社労士試験の合格通知

Amazonだと1,500円しますが、資料請求するだけで0円で入手できます。

※資料請求後に強引な押し売り、しつこい勧誘は一切ないので安心してご請求ください。

社労士試験の2年目の勉強方法は通信講座が最適

社労士試験は難易度が非常に高いです。勉強法を誤ると、何年経っても合格できません。

特に独学は非常に効率が悪いため、お勧めしません。

筆者お勧めの勉強法は通信講座です。

- 安く受講できる

- テキストが読みやすい

- 理解しやすい講師の講義

通信講座は予備校の半額以下で受講でき、合格率が独学の4倍以上の講座もあります!

筆者も2年目は通信講座を受講して合格できました。通信講座で十分合格できます。

≫参考:おすすめ社労士通信講座7選

社労士試験の2年目の勉強方法【意識すべきこと】

合格には、「インプット」と「アウトプット」をバランスよく繰り返す学習サイクルが欠かせません。

①インプット:知識の再整理

まずは基本テキストや講義動画を活用し、主要科目の知識を再確認。

特に苦手分野は重点的に復習し、理解の抜け漏れを防ぎましょう。

法改正や最新の試験傾向にも注意が必要です。

②アウトプット:問題演習を中心に

過去問や模試を解きながら、知識を定着させます。

ただ解くだけでなく、間違えた問題の分析が重要。

なぜ間違えたのかを振り返り、テキストで復習する習慣をつけましょう。

③定期的な模試で実力チェック

本番を想定した模試を定期的に受験し、時間配分の練習や得点の伸びを確認しましょう。

これを繰り返すことで、実践力が鍛えられ、合格に必要な得点力が身についていきます。

選択式対策

受験生泣かせの選択式。

受験生泣かせの選択式。

選択式は全科目で基準点以上の点数が必要ですが、それが難しい。

合格レベルの学力があっても、選択式は落ちることがあります。

筆者の考えは、奇問や難問は捨てる。他の受験生が解けない問題は基準点が下がる可能性が高いです。

一方で、誰もが解ける問題は確実に取りましょう。

≫参考:社労士試験は理不尽!運ゲー?選択式の攻略法を合格者が解説

2年目の勉強計画とスケジュール管理

社労士試験2年目の学習は、計画的に進めることが合格へのカギです。

前年の反省を踏まえ、1年間を通して効率よく学習できるスケジュールを組みましょう。

【9月〜11月】リスタート期

試験後の疲れが残る時期ですが、ここで完全に手を止めると再開が難しくなります。

まずはテキストを軽く見直し、学習習慣を取り戻しましょう。

【12月〜7月】実践期

インプットとアウトプットを繰り返し、苦手科目を重点的に克服する期間です。

過去問演習や模試を取り入れ、試験本番を意識した学習を進めましょう。

≫参考:社労士試験は過去問だけで受かるの?合格者が経験談を解説

≫参考:社労士模試がボロボロでも大丈夫!合格するための逆転勉強法5選

【8月】最終調整期

直前期は総仕上げのタイミング。

模試の復習、暗記系の総チェック、時間配分の練習を徹底し、本番に備えましょう。

絶対にやってはいけない「必敗法」

社労士試験の2年目こそ、「やってはいけない勉強法」を避けることが合格の鍵です。

1年目と同じ間違いを繰り返すと、努力が結果につながりません。

ここでは、合格者が口をそろえて「やらなくてよかった」と語るNG行動を紹介します。

①マーカーを引いただけで満足する

テキストにマーカーを引くだけでは、知識は定着しません。

重要なポイントを「自分の言葉で説明できるか」を意識しながら学習しましょう。

②過去問をおろそかにする

テキストを読むだけでは、試験本番で太刀打ちできません。

過去問を最低3回以上繰り返し、解き方を体で覚えることが大切です。

③苦手科目を後回しにする

社労士試験は1科目でも足切り(基準点未達)になると不合格になります。

苦手科目ほど早めに対策し、得点の底上げを意識しましょう。

④計画なしで勉強する

「時間があるときに勉強しよう」と思っていると、学習が後回しになりがちです。

1週間単位で計画を立て、進捗を管理することで、合格に近づけます。

勉強を継続するコツ

社労士試験の勉強は長期間にわたるため、モチベーションを維持し続けるのが難しく感じることもあります。

しかし、勉強を途中で諦めてしまうと、せっかく積み上げた知識が無駄になってしまいます。

ここでは、2年目の学習を継続するためのポイントを紹介します。

①小さな成功体験を積み重ねる

- 「今日は1時間勉強できた」

- 「過去問で正答率が上がった」

など、小さな達成感を感じることが大切です。

②環境を整える

集中しやすい環境を作ることも、継続のポイントです。

図書館やカフェを活用する、勉強専用のデスクを整えるなど、自分が勉強しやすい空間を確保しましょう。

③仲間やSNSを活用する

勉強仲間を作ると、お互いに励まし合いながら学習を続けられます。

また、SNSで「今日の勉強内容」を発信するのもおすすめです。

社労士試験の2年目の勉強方法【よくある質問】

- 社労士試験に2年目は独学でも受かる?

- 社労士学習に基礎固めは大事?

- 社会人が社労士になるには何年くらい勉強すればいいですか?

社労士試験に2年目は独学でも受かる?

独学で合格する方もいます。しかし、相当な勉強量が必要です。

独学は挫折率が高いので個人的にはお勧めしません。

短期間で効率的に合格を目指すなら通信講座が最適です。

≫参考:おすすめ社労士通信講座7選

社労士学習に基礎固めは大事?

社労士試験の大半は基礎問題が出題。基礎ができれば合格できます。

難しい問題ばかりに手を伸ばさず、基礎の理解が大切です。

基礎を習得することで応用問題も解けるようになります。

≫参考:社労士の勉強方法を合格者が解説!おすすめの勉強法を紹介

社会人が社労士になるには何年くらい勉強すればいいですか?

通常、合格には3年ほどの期間がかかります。

短期合格は狙わず、長期目線で挑みましょう。

≫参考:社労士の合格に何年かかる?勉強をいつから始めたらいい【合格者が解説】

【まとめ】社労士試験の2年目の勉強方法

試験に再挑戦するために知っておくべきポイントについて解説しました。

いきなり勉強を再開せず、まずは不合格の原因を検証します。

今後の勉強方針を立て、新たな気持ちでスタートを切りましょう。

勉強方針で迷ったら『非常識合格法』を読みましょう。

非常識合格法の書籍は下記のリンクから資料請求【無料】することで入手できます。

当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。